Maison de Rabelais

en Rabelaisie!

Auteur français, moine, médecin, botaniste et humaniste de la Renaissance, François Rabelais a marqué le 16ème siècle. Il est aujourd’hui l’un des rares écrivains à revendiquer un pays à son nom : la “Rabelaisie”. Outre le label “Maison des illustres” et à côté de celui des “Jardins remarquables” (ce label permet de mettre en avant des jardins remarquables par leur intérêt historique, culturel, esthétique et/ou botanique), sa demeure est sur le point d’obtenir un nouveau label spécifique, aux dires du conservateur du musée.

François Rabelais est né à la Devinière, la “maison des champs” située à Seuilly, à 7 kilomètres de Chinon, en 1483 (ou 1494). Le domaine se compose de la Grande Devinière : un logis du 15e siècle et un pigeonnier-grange, et de la Petite Devinière : un habitat et des caves troglodytique et la maison du vigneron Thibault, dernier occupant.

Chrétien et libre-penseur, ecclésiastique mais anticlérical, médecin et en même temps bon vivant, les contradictions se multiplient pour éclairer la forte personnalité d’un auteur dont on ne retiendra qu’une image licencieuse.

Sa pensée humaniste et évangélique se détourne des princes et des hommes d’Église en s’appliquant à l’humilité des joies simples et populaires. On ne conservera que la notion de vulgarité.

C’est en maniant la parodie et la satire que Rabelais prône la tolérance et le retour au savoir de l’Antiquité gréco-romaine de Platon. Il encourra la censure.

Pantagruel (1532) et Gargantua (1534) sont en quelque sorte deux parties d’un roman parodique d’une chevalerie héroïque et à la fois comique. Présentés tout d’abord sous le pseudonyme d’Alcofribas Nasier (anagramme de l’écrivain), Les horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel Roi des Dipsodes (titre complet) annoncent le roman réaliste et moderne par sa forme et ses idéaux.

Si le texte en ancien français peut rebuter, il existe des versions modernisées. Voici un lien (bilingue, avec présentation, note sur l’édition et prologue) et un extrait:

Ancien français :

AUX LECTEURS

Amis lecteurs qui ce livre lisez,

Despouillez vous de toute affection,

Et le lisant ne vous scandalisez.

Il ne contient mal ne infection.

Vray est qu’icy peu de perfection

Vous apprendrez, si non en cas de rire :

Aultre argument ne peut mon cueur elire.

Voyant le dueil, qui vous mine et consomme,

Mieulx est de ris que de larmes escripre.

Pource que rire est le propre de l’homme.

Français moderne:

AUX LECTEURS

Amis lecteurs qui ce livre lisez,

Dépouillez-vous de toute émotion,

En le lisant, point ne vous scandalisez.

Il ne contient ni mal ni infection.

Il est vrai qu’ici peu de perfection

Vous apprendrez, si n’êtes enclins à rire :

Aucun autre sujet ne peut mon cœur élire.

Voyant la peine, qui vous mine et consume,

Mieux est de rire que de larmes écrire.

Parce que rire est le propre de l’homme.

La “Rabelaisie” est le lieu où François Rabelais écrit son œuvre. La maison natale “la Devinière” devient dans le roman Gargantua, le château de Grangousier. Les paysages qui l’environnent représentent l’épicentre des guerres picrocholines.

Pour exemple, Rabelais localise le combat du clos mené par Frère Jean des Entommeures pour éviter le saccage des vignes à l’abbaye de Seuilly en contrebas du domaine natal.

La carte de la Rabelaisie témoigne des lieux mythiques de l’enfance qui ont inspiré l’écrivain.

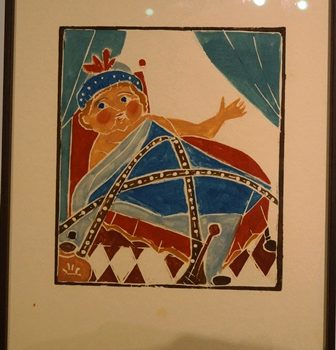

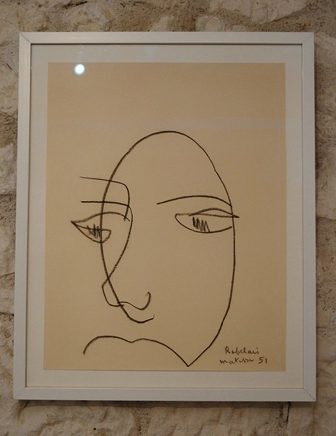

Quel visage avait réellement Rabelais ? Il existe de nombreux portraits mais aucun document d’époque n’est authentifiable. Matisse a laissé libre cours à son art et c’est cette esquisse qui m’a le plus plu.

On peut se demander également pourquoi le nom de la Devinière? S’il n’annonçait pas le visionnaire qui allait y naître?

Une exposition des travaux de gravure sur bois sur l’œuvre de Rabelais par l’artiste André Derain (1880-1954. Il est l’un des fondateurs du fauvisme) clôt l’ensemble de la visite (un premier exemple avec l’image mise en tête d’article).

![Vignette extraite de la planche "Comment Panurge gagnait les indulgences, mariait les vieilles et eut des procès à Paris. Ch.17." - Représentant de la Cour de justice. ; © André Derain ; © Adagp, Paris [2020]](https://webmuseo.com/ws/musee-rabelais/app/file/download/23-ch19-20-recadre.jpg?key=d6d39ff5fxjyz2w92dqludw00kafiqu61&thumbw=300&thumbh=250) Vignette illustrant un représentant de la Cour de justice.

Vignette illustrant un représentant de la Cour de justice.

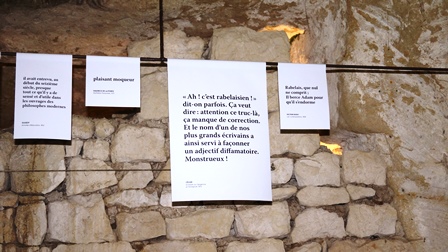

Pour information, voici les définitions (extraits) du CNRTL concernant les mots dérivés du nom :

Rabelaisien,- ienne, adj

A. − HIST. DE LA LITT.

1. Qui appartient à Rabelais, à son œuvre. Personnage, texte, style rabelaisien; prose rabelaisienne. Panurge, qui, dans l’œuvre rabelaisienne, symbolise le peuple, car ce nom est composé de deux mots grecs qui veulent dire: Celui qui fait tout (Balzac,Splend. et mis., 1847, p. 527).

2. Qui concerne Rabelais et son œuvre. Études rabelaisiennes.

B. −

1. Qui rappelle les personnages de Rabelais, leur apparence physique, leur comportement, leurs propos; qui est énorme, gigantesque; qui aime bien manger et bien boire. Synon. gargantuesque, pantagruélique. Face, mine, panse rabelaisienne.

− Empl. subst. Personne grosse et bonne vivante.

2. Qui rappelle la langue, le style, l’esprit des œuvres de Rabelais; qui est gai, licencieux, grivois, parfois grossier et cynique. Synon. gaillard, gaulois, truculent. Langage, style rabelaisien; plaisanterie, verve rabelaisienne.

♦ Rire rabelaisien. Rire épanoui, moqueur.

3. Subst. masc. Connaisseur de Rabelais, de son œuvre; partisan de sa doctrine; écrivain dont l’œuvre s’inspire de Rabelais.

REM.

Rabelaisant, -ante, adj. et subst. masc.(Personne) qui étudie, qui est spécialiste de Rabelais, de son œuvre.