Philippe Jaenada, Au printemps des monstres

2021, Miallet-Barrault, 750 p.

Livre reçu dans le cadre du Prix Landernau 2021, auquel j’ai participé en tant que jurée.

Je remercie La Communauté Culturelle Leclerc ainsi que les éditions mentionnées.

Ayant dépassé un a priori sur la longueur du texte, quelques réticences quant à l’énumération très détaillée des événements, j’ai persévéré pour aller jusqu’au bout de ce roman et j’ai infirmé ma première impression. J’ai fait partie des « lecteurs les plus coriaces ou les plus indulgents » qui ont considéré comme l’auteur que de n’y consacrer « que quelques lignes indifférentes » ne valait pas la peine d’écrire des livres (p 245).

Tout d’abord, est-ce vraiment un roman ? On peut se poser la question bien que cette dénomination figure sur la couverture du livre. La demande fut adressée à l’auteur qui aurait répondu que « oui, pour lui, c’est un roman ». Alors est-ce important de le situer dans une catégorie ou bien dans une autre ? Qu’est-ce que définir une fonction précise apporte ou enlève à un écrit ?

On pourrait rapprocher l’œuvre de Philippe Jaenada du livre de Truman Capote : In Cold Blood (De sang-froid). Il pourrait s’agir d’un roman non fictionnel appartenant au genre littéraire du « true crime » ou documentaire criminel, un genre originaire des États-Unis. On pourrait aussi dire que c’est le roman d’une enquête personnelle, une enquête romanesque en quelque sorte, posthume vis-à-vis des faits, une « enquête intemporelle » selon les dires de l’écrivain (p 118). On pourrait aussi le définir comme un polar dans un polar, un roman policier dont on connaît la fin mais pas la vérité. L’auteur parle d’une « explication » (p 539). Très documenté en effet, il s’appuie largement sur le travail de l’époque réalisé par Stéphane Troplain et Jean-Louis Ivani qu’il cite régulièrement (p 72, 74, 138, 217 entre autres) et auxquels il dédie son ouvrage.

Qui est Lucien Léger pour l’auteur ? Il semblerait que ce soit le hasard qui ait conduit l’auteur vers ce sujet de livre. Il déclare sans détour que « Ça a l’air intéressant, cette histoire de Lucien Léger, je vais me renseigner un peu, je pourrai peut-être écrire quelque chose, s’il y a matière » (p 216). Pourquoi alors reprendre ce fait divers ? Serait-ce un sujet qui lui tiendrait à cœur ? Est-ce l’occasion, comme certains pourraient le suggérer, de se faire valoir ? Est-ce la fascination du crime, la défense de la justice, le fait d’aller contre l’injustice (prise de position contre la peine de mort (p 475), contre l’indignité d’une incarcération si longue) ? Ou bien la vie problématique de l’auteur ? (problèmes de santé, confinement…).

Quoi qu’il en soit, cinquante-cinq après les événements, Philippe Jaenada se rend sur les lieux.

Ce roman (donc) colle à une actualité toujours renouvelée (meurtre d’enfants, affaire Grégory Villemin dont il est fait mention en pages 195 et 359). Il s’agit d’un fait hélas divers (p 594), entre folie (partie I) et monstruosité (partie II). Le travail minutieux (les lieux, dates, heures, noms de personnes…), la dissection rigoureuse des faits, des rapports, des publications, témoignages, etc., atteste d’une volonté indéniable de découvrir la “vérité”. En même temps l’interprétation (déductions et suppositions) démontre un intérêt sociologique et une capacité d’analyse incomparables.

Car il s’agit bien d’une nouvelle interprétation des faits. Jaenada ne cache pas qu’il croit Lucien Léger innocent. Il reprend point par point l’enchainement des faits, déconstruit le réquisitoire, met en doute les arguments de l’inculpation. Il montre la négligence policière et la haine du public qui s’arrêtent à une vision immédiate, une justice bancale, satisfaisant le plus grand nombre avec la punition d’un coupable quel qu’il soit : bouc émissaire, pigeon, un être en mal de reconnaissance ou une petite pièce dans les rouages d’un plus grand mal.

Est-ce un hommage que lui donner un visage moins simpliste dans un jugement plus impartial ? On s’aperçoit que les inculpés ne sont pas coupables des crimes dont ils s’accusent alors que les assassins portent le masque de l’honorabilité, que des malades peuvent s’associer à des criminels, que le citoyen lambda n’est pas aussi exempt de méchanceté que les plus retors, que les plus faibles sont les victimes des plus forts, que nous restons bien en-deçà de la vérité la plupart du temps et que l’imperfection humaine fait et défait des destins. La troisième partie consacrée à Solange semble vouloir conclure sur une note plus « légère », et une évocation poétique (fataliste ?) du cours de la Meuse à Charleville-Mézières.

Ce récit douloureux est contrebalancé par les commentaires personnels de l’auteur teintés d’humour, d’ironie, de second degré : une causticité qui sert d’exutoire. Les afficionados verront les digressions comme aidant à reprendre pied dans la réalité, dans le présent, à faire une pause dans le drame passé, quand d’autres n’y verront que hâblerie et bravade. Soit les détracteurs jugeront arrogant de penser que des problèmes de santé puissent être aussi « importants » qu’un crime sur enfant, soit l’autodérision accordera de l’humilité à cet auteur au style bien marqué. En tout état de cause, ce nouvel opus jaenadien creuse un peu plus le clivage entre ceux qui l’encensent et ceux qui l’abhorre.

Bien que l’écrivain se place au-dessus de la mêlée, fort du recul qu’apportent les années, et malgré son opiniâtreté, il ne peut apporter de nouvelles preuves ni aucune conclusion irréfutable. Les zones d’ombre demeurent, rien ne prouve la culpabilité mais rien ne dément la complicité de Lucien Léger dans l’enlèvement et/ou le meurtre. Après 749 pages, le livre se termine et un petit goût d’amertume pointe chez les uns et les autres, à commencer par l’écrivain.

Attendait-on une autre fin ? Impossible de réviser un procès si ancien (dont l’accusé est mort, de plus). Une réhabilitation du nom de Lucien Léger ? Difficile d’inverser des convictions si profondément ancrées, d’autant qu’il n’existe plus d’ayants droit. Une dénonciation de l’erreur judicaire, de l’incompétence/négligence policière, d’un cas « non résolu » ? Une remise en cause de notre capacité à présumer innocent quelqu’un dont on n’a pas la preuve qu’il est coupable ? Lucien léger est encore aujourd’hui présenté comme le criminel dont la peine d’emprisonnement est l’une des plus longues en Europe (41 ans).

Est-ce tout cela à la fois ? Un bilan personnel aurait peut-être été le bienvenu ? Savoir ce que le fait de passer trois ans sur un tel sujet a apporté à l’auteur, à part écrire un livre ? De toute façon, il est évident que ce livre a été écrit avec passion, dans une recherche de la vérité.

Le croisement relevé à maintes reprises avec l’univers de Modiano m’a amenée à lire Chevreuse, le dernier livre de cet auteur tant référencé dans Au printemps des monstres (p 398, 421,2-3, 744, et plus). J’ai découvert de nombreuses similitudes : un retour vers le passé, dans le Paris disparu (le nom des rues, des bars, des cinémas qui ont changé (p 382)), la présence d’un milieu interlope, l’absence de scrupules envers un enfant victime des machinations des adultes et l’enchevêtrement des responsabilités qui conduit au drame. Modiano s’est aussi intéressé au cas de Lucien Lacombe (scénario pour le film de Louis Malle) : un jeune paysan qui, ayant été refusé par la résistance s’est dirigé vers la gestapo (Un parallèle pourrait également être fait avec Enfant de Salaud de Sorj Chalandon). On rencontre également Belmondo à Zuydcoot (p 106), Klaus Barbie (p 237), les collaborateurs et(ou) les infiltrés (p 253, 262-3, 276, 543). Et comme je le disais dans mes commentaires sur l’un et sur l’autre livre : « La période trouble de la guerre et de l’après-guerre n’a pas fini de faire remonter les crimes des défunts et de raviver les blessures des vivants ! » (voir ici )

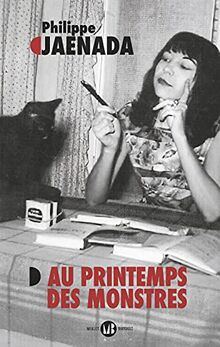

Que dire de la photo de couverture ? Une femme, un chat, des livres et un stylo-plume ? Cette photo provient de la collection personnelle de Stéphane Troplain. Figure-t-elle les organes de presse, l’édition et leur pouvoir ? Il est incontestable que la divulgation de certains faits et que la propagation d’un jugement préétabli a orienté irrémédiablement l’opinion publique (p 201 et 217 par exemple). Elles ont attisé l’avidité des médias pour les scoops et la haine ordinaire d’une audience prête à se venger du jeu macabre que Lucien Léger a instauré en les narguant et en les ridiculisant (p 217, 240, 276, 556 et j’en passe). L’auteur les juge lui-même comme cyniques et racoleurs.

Lorsque Lucien Léger s’adresse au père putatif de Luc en déclarant : « Tuer n’est pas un plaisir pour moi. C’est un moyen de presser la société pour lui faire vomir son jus sanglant : l’argent qu’elle pose en maître, et pour lequel elle ne recule devant rien. Je suis de la graine qui pousse au printemps des monstres. Mais si je pousse, c’est parce que mes racines sont dans le fumier de la société dans laquelle vous pataugez, M. Taron », on comprend pourquoi Philippe Jaenada a choisi ce titre pour son roman, et pourquoi le printemps n’a pas fini de voir renaître les monstres.