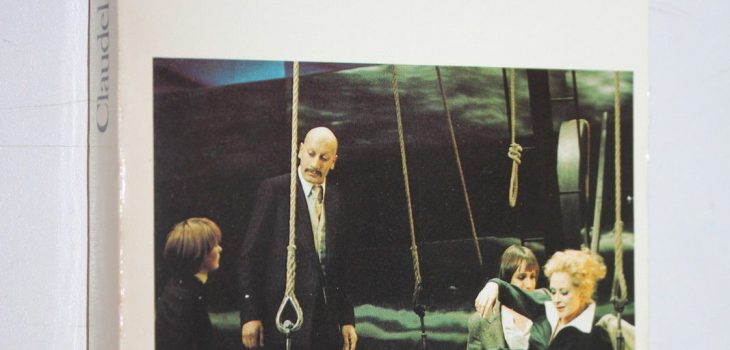

Paul Claudel, L’échange

Folio, 1964, 259 p, (deux versions : 1893 et 1952)

Je ne parlerai que de la première version. Les quatre personnages en scène sont :

Marthe : une femme douce-amère, simple et « lourde », sans vice, dévouée, humble et modeste, une femme qui « ne peut se suffire » et qui est donc attachée à l’homme (« Je ne suis pas libre, et je suis sous tes pieds comme une barque(…) » p 25). Puisque sa « passion est de [le] servir » (p 24), et qu’elle aime pour deux (p 29), elle se culpabilisera et pardonnera la faute de son mari (p 105).

Son mari Louis est volage et adultère, lâche et corrompu : il est « libre en tout » (p 28).

Ils rencontrent Thomas, un commerçant prospère et sans scrupules et sa femme, Lechy, une actrice « libre de son corps » dont le mari « ne supporte plus la profanité » (sic, p119).

Pour Thomas, l’échange des épouses consiste à « acheter » Marthe (qui subit l’injure) et pour Louis, à coucher et fuir avec Lechy qui l’a aguiché. Mais Lechy est jalouse de l’honnêteté de Marthe et se venge. Elle brûle la maison de Thomas et tue Louis (qui est devenu son amant mais) qu’elle sait peu fiable.

Le problème semble créé par le mariage : pour les uns, c’est un contrat qui se dissout et pour les autres, c’est un sacrement. Par conséquent l’argent qui « donne un droit au-dessus de tous » (p 112) achète la femme (comme un animal) et entraîne la honte (mais aussi le pardon) de Marthe, la fuite et la mort pour Louis, la violence et la déchéance pour Lechy et la ruine pour Thomas. Le couple toxique (la putain et le ruffian) détruit le couple vulnérable de l’homme faible et de la femme vertueuse.

C’est une pièce écrite avec des élans poétiques et lyriques parfois hermétiques où l’ancien (parler rural) et le moderne (phrases en anglais (se passe aux USA)) se mélange. La composition est toutefois classique (drame en 3 actes) et respecte les trois unités de temps-lieu-action. L’ensemble présente des sortes d’allégories (modestie/égoïsme/jalousie/orgueil) qui servent un discours moral, orienté contre la luxure et la vénalité et en faveur des valeurs traditionalistes.

La conclusion bute sur les thèmes de l’impossible amour et du respect de l’engagement : « et son sort est d’aimer et de ne pas être aimée car l’homme n’aime point » (p 122).